*要アイドリング

今でこそアイドリングなしでのスタートが可能だが、この時代の燃料供給方式がキャブレター方式なのでアイドリング必要です。40系に限らず、全てのキャ ブ レター車に当てはまります。

*オートチョーク

車によって作動しない物もありますが、2〜3回アクセルペタルを踏みそれからイグニッションキーを捻れば掛ります。現在オートチョークの定義はイグニッ ションキーを捻るだけでエンジンが掛かるもののみを指し、40系の様なタイプは、セミオートチョークといいます。

*定期的にタペット調整(弁すきま調整)、ブレーキ調整、足回りのグリースアップが必要。

今の整備手帳では消滅した項目ですが、平成7年6月30日までの点検項目では必ずやる項目でした。昭和40年以降これらは自動化、省略化され知る人も少 な くなりました。40系は最終モデルまでやるべき定期整備です。

*カタログ最高速度は

クラウンシリーズは140キロ、マスターラインシリーズは120キロとされてますが之は連続の最高速度ではなく、瞬間最高速度のことです。一瞬でも達す れ ば、最高速度とされました。之は40系以外でも1990年代初めまでの国産車の多くが当てはまり時速100キロを越すとかつては警告音が出たが(40系は ない)単に余り長く高速走行しないで下さい。と云う意味でした。概ね40系は連続だと90から110キロ後半が連続最高速度だと考えられます。(今は老朽 化しているので80キロどまりが推奨です。)

*年式打刻制度

之は何とも不思議な制度で紛らわしいものです。40系に限らず全ての国産車に当てはまります。40系は昭和37年10月に発売され、この場合昭和38年 式 トヨペットクラウン、マスターラインとなります。つまり9月に生産された車は全て翌年の年式となる制度でした。何故9月が翌年の年式になるか理由は不明で すが、恐らくアメリカに占領された頃アメリカに倣い9月が次年度制を敷いたのかも知れません。但し日本にはそぐわない事もあり、又、昭和38年式と書かれ た車なのに製造年月が37年10月などでは客とトラブルになるケースが多く自動車業界では不評でした。そこで昭和39年7月14日にこの制度は廃止され、 今にいたります。尚当時の車検証を見ると現在の初年度登録年月日は初年度生産年月日になっており、年式と云う項目が有りました。年式にには昭和38年なら 西暦で63年とかかれ、30年前以上前の車検証だと初年度登録年月日に63年ー月と書かれ、昭和63年との混同を防止する為今は昭和38年ー月に改められ てます。(初年度生産年月日の項目廃止に伴い年式を初年度登録年月日に書き込んでおります。従って車検証から製造年月日の追いかけは困難です。)尚40系 の場合涙目テールの車で車体番号が2RS4#-○○○○○と云うものがあれば偽造品です。全て3RS4#でなければなりません。一方マイナーチェンジ後の 丸テールなら、全て4RS4#−です。万一3RS4#の丸テールが存在すれば之は涙目テールのフレームを利用した車で、何か理由がある車です。当然ですが 昭和39年7月以降の丸テールもありますが、単にRS4#も存在します。3RS4#や4RS4#と書いて来たが3は1963年の3、4は1964年の4と いう意味です。

*昭和38年式車は1速ギヤがノンシンクロ

涙目テール車両は全て1速にシンクロがなくダブルクラッチが必要な車種です。昭和38年9月マイナーチエンジ車から全てシンクロがつきました。但しオー ル シンクロになっても古くなった今固体によりダブルクラッチが必要なものも存在します。

| * ライト、ワイパースイッチの操作方法 | |

| これらはダッシュボードの右端にあり、Lがライト、Wが

ワ

イパーとなってます。共通してオンは押すだけだが、オフは左側に倒します。 ライトは1度押しでスモール、2度押しでライト点灯、クラッチペダルの左にあるボタンを踏めばハイビームです。 ワイパーは1度押しで低速、2度押しで高速、右にスイッチ回せばウオッシャー液が出ます。 |

|

*Tのボタン

| アンダーパネルの右側にTのボタンあるが、之はスロッドルボタンでオプションでクーラー取

り付けた時、特に信号待ちなどの時、アイドル回転が低いとクー

ラーは利かずその防止の為のボタンです。クーラー無しは余り使いません。 ※右写真の赤丸 |

|

*やたらと起きたコラム噛み

之はトランスミッション車に乗る方が当てはまります。特に1速から、2速又はバックの時よく発生しました。コラム噛みとは、いきなりシフト操作時ギヤが 動 かなくなる事で原因はきちんと直角シフト操作しない為起こります。慌ててガチャガチャシフトを動かすと益々悪い方向に行きますので、冷静に安全な場所に停 車し噛んだ方のロッドをゆすります。そうすれば直ります。尚コラム噛みは昭和30年代の全てのトヨタ車に見られます。40系に関しては最終型まで見られま すので、覚えてください。当時トヨタ車をコラム噛みさせず運転出来て1人前と云われました。よく知ったかぶりして、コラム噛みはブッシュの老朽化やヘタリ と云う人がいますが、あれは運転が半人前のヘタッピに過ぎません。

*エンジンストップして、すぐかけたら水温計がHを指す。

之は当時の国産車の多くにおきる現象で暫くすると正常位置に戻るので心配ないです。そのままなら、オーバーヒートの疑いもあります。

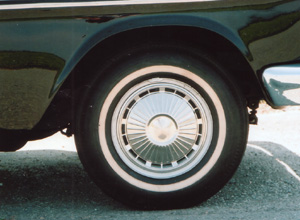

*ホワイトタイヤとは?

|

何故ホワイトタイヤが消滅したのか?なんと之には役所が関与してました。昭和48年11月オイルショックが勃発。ゴムは原油を使用しており、無駄にゴム を使うホワイトタイヤは販売を禁止すると旧通産省が通達を出し、国内市場から姿を消しました。流行遅れ等が理由ではありません。

恐らく当時の官僚はまだ沢山の大東亜戦争(太平洋戦争)の旧日本兵や体験者が居り「贅沢は敵だ!」とでも考えていたのでしょう。やはり我が国は資源がな い国なので戦争

ともなれば赤子の手を捻るより簡単に負けます。

*ワンテールウインカー

昭和38年までは灯火類の色の指定がなく、この車の様なテールランプとウインカーが兼用する物も多く、この様な車をワンテールウインカーと呼びます。 39 年に現在の様な赤、橙、白と指定されましたが、それ以前の継続生産車は除外され新規生産車が対象です。写真は右と左の点滅時の写真を載せました。この様に 見えます。

指定された後の年式でも、ワンテールウインカーの車が新規生産されました。旧運輸省に特別申請して、認められた様です。(昭和44年〜47年まで結構多 かった)やはり当時アメリカ車の大半がワンテールウインカーでこちらの方が格好よく、売れたので認められたのでしょう。但しこの当時でもワンテールウイン カーは勘違いの原因になり事故が多発。其れにより昭和47年をもち認められなくなりました。

|

|

|

| 左ウインカー | バックランプ | 右ウインカー |

*赤と白のボディカラーは禁止だった

|

そのため、40系クラウンは41年9月のマイナーチェンジまで白のボディカラーは存在しませんでした。右の写真は、38年式クラウンですが、昭和40年 以降に白に塗り替えられたので存在します。

もし白い40系クラウン(昭和40年以前)あれば、後年に塗り替えられたものです。

*後ろナンバーを倒す給油口

特にトヨタ車が多く、又アメリカ車にも多い方式でした。RS40系もこの方式ですが、後ろから追突された時ガソリンが漏れ出し引火の危険が孕みクラウン の 場合昭和49年10月発売の5代目クラウンから、リヤフエンダー側に給油口を移動。その為どの車もりやフェンダー側に給油口があります。